恒星のまわりを惑(まど)いし天体

惑星とは、恒星のまわりを回る天体のこと。

恒星よりも低温であり、自ら光を放つことはできないが、恒星からの光を惑星が反射することで私たちには光って見える。

十分な質量を持っており、その形はほぼ球形(完全ではない)。

私たちが暮らす太陽系には、地球を含む8個の惑星が存在している。

惑星と呼ばれる理由

惑星自身その場にじっとしているのではなく、恒星の間をフラフラとさまよっている。

その惑(まど)っている様子から【惑星】と呼ばれるようになった。

ちなみに惑星はかつて【遊星(ゆうせい)】とも呼ばれていた。

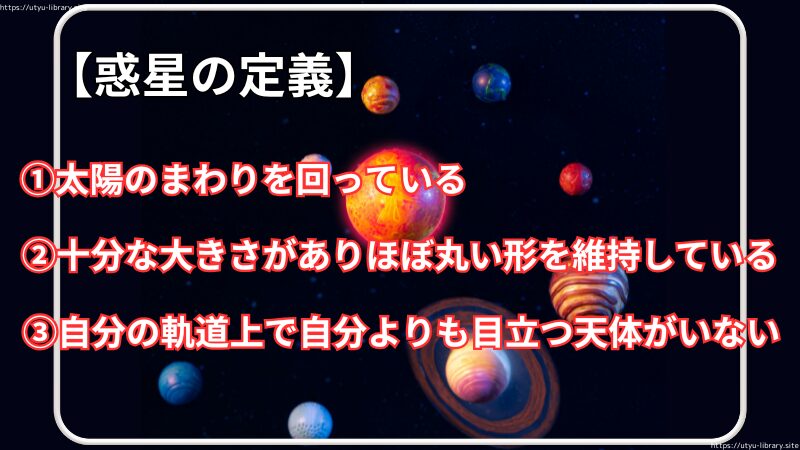

惑星の定義

2006年8月、それまであいまいであった惑星の定義が国際天文学連合(IAU)によって決められた。

惑星の可能性がある天体が数多く発見され始めてきたからだ。

▽決められた惑星の定義▽

①太陽のまわりを回っている

②十分な大きさであり、ほぼ丸い形を維持している

③自分の軌道上で自分よりも目立つ天体がいない

太陽のまわりを回っている

1つ目は、太陽(恒星)のまわりを回っていること。

惑星を説明するうえでも、恒星のまわりを回っているというのはやはり外せない。

まわりを回っている惑星は太陽(恒星)の重力に支配されている。

ちなみに太陽系外にある恒星のまわりを回っている天体を、太陽系外惑星と言う。

十分な大きさがあり、ほぼ丸い形を維持している

2つ目は、十分な大きさがあり、ほぼ丸い形を維持していること。

惑星のように大きくて重たい天体の場合、自身の重力によって丸い形を保っていく性質がある(これを重力平衡形状と呼ぶ)。

ただし、完全な丸ではなくわずかながら楕円である。

自分の軌道上で自分よりも目立つ天体がいない

3つ目は、自分の軌道上で自分よりも目立つ天体がいないこと。

軌道とは、惑星が太陽のまわりを回るときの通り道のことだ。

その通り道の中で自分よりも目立つ天体がいないというのは、ほかの天体の影響を受けていないということでもある。

つまり、自分の領土とも言える軌道上において、自身が主役であればその惑星はこの3つ目を満たしていることだ。

コメント